▲Alexander Holleitner教授、Christoph Kastl博士和Elmar Mitterreiter在原子極限下進行HIM光刻。

Alexander Holleitner教授及其團隊來自德國慕尼黑工業大學Walter Schottky研究所(WSI)下屬的納米技術和納米材料研究中心。正如該所名稱所示,其研究方向是納米材料領域的二維半導體和拓撲量子材料。該團隊主要關注納米級電路在光電和光伏特性以及通信和信息技術領域的應用。為此,他們主要研究納米級結構以及材料的原子級操縱和觀測。

據Nature Communications和Nano Letters上最新發表的文章報道,Holleitner教授和Finley教授率領的WSI團隊利用蔡司氦離子顯微鏡,在二維半導體材料二硫化鉬(MoS2)中精心設計了原子缺陷。關于他們的研究,我們采訪了Holleitner教授和Elmar Mitterreiter——該團隊的成員之一、同時也是該系列文章的共同作者。

是什么科學問題促使您開展這項研究?

量子技術的重要性日益凸顯。為了探索信息技術的最小單元、尋求合適量子技術的基質材料,人們開展了深入廣泛的研究。在這個過程中,我們急需一種易調整、快速且高精密度的納米圖案加工技術,從而在合適的材料中創建最小的功能單元。二維材料不僅具有獨特的電子和光學性質,還可以提供平面外(out-of-plane)方向上的量子限制或限域效應,堪稱是基質材料的理想選擇。在此基礎上,我們提出了這樣一個問題:如何在二維材料(如MoS2)中實現原子級別的功能化?例如,如何在大規模應用中精密構建具有光學活性的原子缺陷?在加工和應用過程中的實際物理過程又是什么?

蔡司氦離子顯微鏡(HIM)是如何實現上述工作的?

▲利用氦離子顯微鏡(HIM)對二維材料進行高分辨率圖案加工。此圖展示了氦離子束(紅色)照射下的單層二硫化鉬以及利用掃描隧道顯微鏡(STM)進行后續研究。

基于二維材料本身的特質,對其的納米級加工就需要很高的表面靈敏度。此外,潛在的工業界應用還需要我們的加工工藝能滿足高精度、可擴展和快速圖案加工的要求。

蔡司氦離子顯微鏡(HIM)(點擊查看)正是集所需的各種特性于一身的解決方案。對于本實驗中使用的MoS2二維材料,氦離子與MoS2在亞納米尺度上相互作用,以極高的精密度準確地去除MoS2基質晶體中的單個原子。

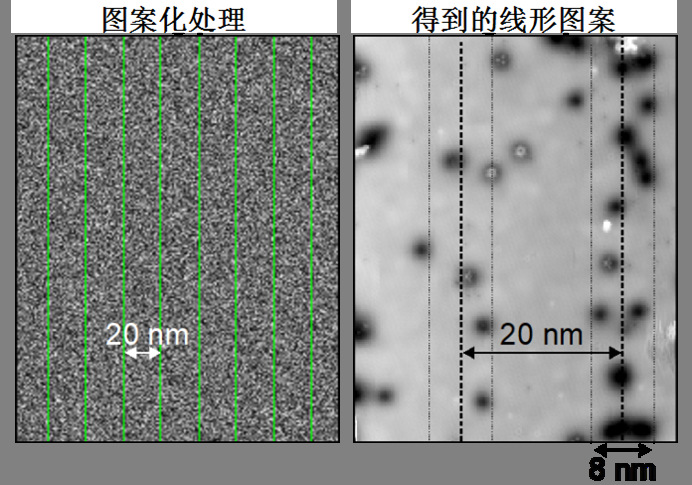

▲利用氦離子顯微鏡進行圖案加工處理。左圖:綠線代表所需加工的間距為20 nm的線形圖案。右圖:利用掃描隧道顯微鏡(STM)解析得到的單層二硫化鉬的線形圖案。從結果中我們可以看到線條的間距為所設計的20 nm,同時我們也發現每條線的平均寬度約為8 nm。STM的測量是在美國伯克利的Molecular Foundry與Bruno Schuler和Alex Weber-Bargioni共同完成的。

您取得的主要成果是什么?其中是否有出人意料或特別振奮人心的成果?

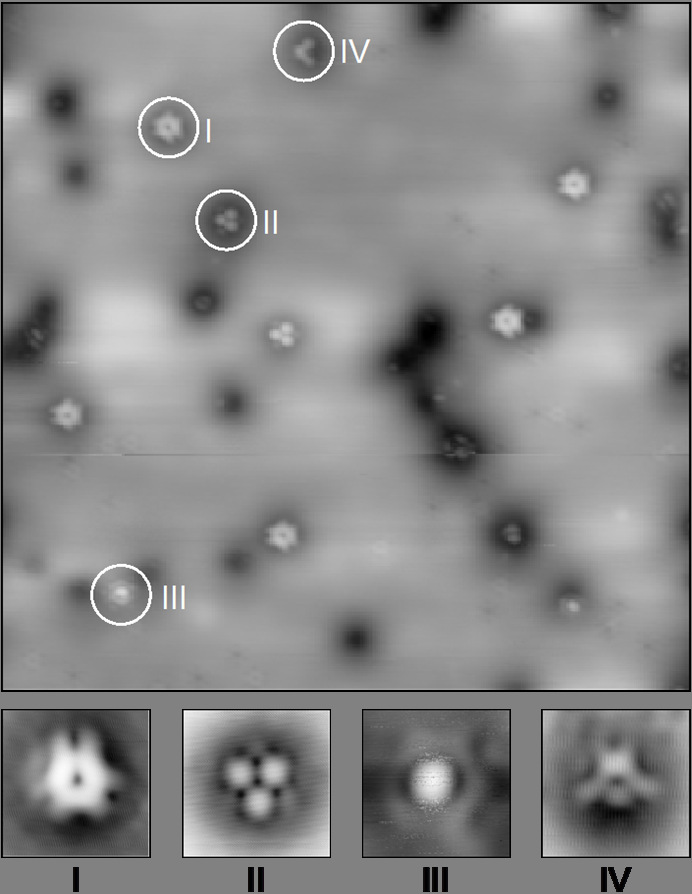

利用氦離子顯微鏡(HIM)(點擊查看),我們能夠在二維 MoS2中定點精度在10nm以內空間范圍內構建不同類型的晶格缺陷。我們將該精度與氦離子入射離子束直徑(<1 nm)進行比較后發現,產生晶格缺陷的精度主要受來自支撐材料的背散射離子的限制。在進一步的研究中,我們確認了最常出現的晶格缺陷的種類——硫原子空位。這種空位可以作為單光子發射源,從而被用于量子通訊或其他領域。

▲在固定劑量的氦離子照射下測得的二硫化鉬掃描隧道顯微鏡(STM)圖像。如圖所示,氦離子轟擊誘發四種類型的缺陷(標記為I-IV)。此外,帶電荷的晶格缺陷在圖像中呈現不同的黑色圓環。

資料來源:E. Mitterreiter et al. Nano Letters 2020。

該研究有哪些潛在應用?

以高精度大規模地構建原子缺陷可以實現多種不同的應用。比如上述的單光子發射在諸多量子技術應用中都起到至關重要的作用。我們還發現某些氦離子誘發的缺陷也具有催化活性,可用于將水分解為氫和氧。該過程可以用于可持續清潔能源的供應。

從更廣泛的層面上來看,高精度的蔡司氦離子顯微鏡(HIM)加工功能能實現固態物理學科研人員幾十年來夢寐以求的微納操作。

▲左圖:所需氦離子加工的單層二硫化鉬的光學顯微鏡圖像。白色方塊表示需要固定劑量氦離子照射的區域,白色圓圈表示需要HIM的氦離子束誘發的單點缺陷。右圖:黑色矩形(左)相對應的HIM照射區域的光致發光圖。黑色區域表示不存在缺陷致發光,綠色和藍色區域表示存在缺陷致發光。如圖所示,與缺陷有關的發光位置與氦離子誘發缺陷的空間位置完全一致。

測量數據由K. Barthelmi和L. Sigl(TUM)提供。

您對下一步的研究方向有何想法?

接下來,我們會更深入地探索氦離子形成的單光子發射源。我們需要全面了解誘導單光子發射的實際物理過程,從而更好地控制并將其運用于各種量子技術,比如量子通訊中的光子糾纏。我們目前尚處于第二次量子革命的起步階段,要完全理解和控制這些量子現象,還有很長的路要走。

參考文獻:

- Atomistic positioning of defects in helium ion treated single layer MoS2. Nano Letters

- Atomistic defects as single-photon emitters in atomically thin MoS2. APL Perspective

- Scalable single-photon sources in atomically thin MoS2. arXivLabs

- Site-selectively generated photon emitters in monolayer MoS2 via local helium ion irradiation. Nature Communications